健康科普

健康知识

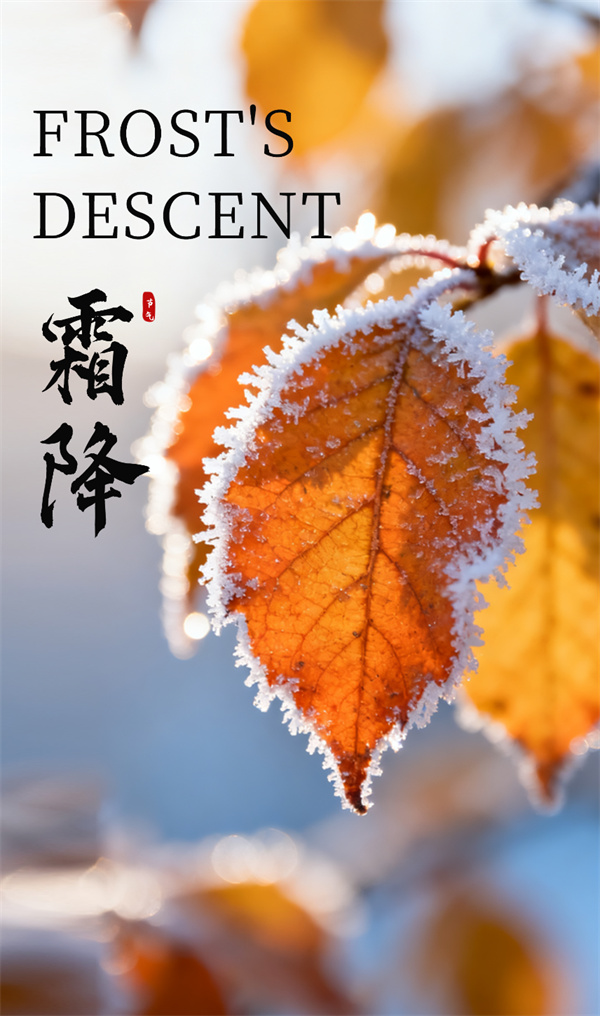

【睛彩节气】霜降养肾正当时,肾精充盈目自明

“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜。” 我们迎来了秋季的最后一个节气——霜降。此时,天气渐寒,露水开始凝结成霜,万物随寒气增长而逐渐萧瑟。中医认为,此时自然界的阳气由收转向藏,正是人体滋养肾精、为来年健康打下根基的黄金时期;同时,干燥的秋风和渐长的夜间,也让我们的眼睛倍感疲惫。那么,我们该如何顺应天时,实现“肾”与“眼”的同调共养呢?

一、为何“肾”与“眼”息息相关?

中医理论认为,人体是一个有机的整体,脏腑与五官通过经络紧密相连。肾与眼的关系,主要体现在以下三个方面:

1.“肝开窍于目”,而“肝肾同源”

中医理论中认为“肝开窍于目”,眼睛的视觉功能有赖于肝血的濡养和肝气的疏泄。而肾与肝关系极为密切,称为“肝肾同源”(或“乙癸同源”)。肾藏精,肝藏血,肾精可以化生为肝血,共同滋养双目。若肾精亏虚,则肝血不足,无法上荣于目,就会出现眼干、视物昏花、夜盲等症状。

2.“精之窠为眼”

《黄帝内经》明确指出:“五脏六腑之精气,皆上注于目而为之精。” 而肾为“先天之本”,主藏精,是五脏六腑的精气之根。肾中精气的盛衰,直接决定了能够上注于目的营养物质是否充足。肾精充足,则目光炯炯有神,视物清晰;肾精亏耗,则双目无神,眼神呆滞,视力减退。

3.“瞳神属肾”

中医五轮学说将眼睛的不同部位分属于五脏。其中,瞳孔(瞳神)归属于肾。肾精的盈亏,直接影响瞳孔的功能。许多眼底深部的疾病,如青光眼、白内障、黄斑病变等,从中医角度看,都与肾精不足、肝肾亏虚有关。

二、霜降时节,“肾眼同调”的养生指南

1.食饮有节:滋阴润燥,温养肾阳

霜降饮食应平补、润燥、益肾相结合,切忌大温大补。

(一)“黑色宝藏”:遵循“秋冬养阴”的原则,多吃入肾经的黑色食物。

(1)黑芝麻:润燥滑肠,补益肝肾。可将其炒熟研末,拌入粥或酸奶中。

(2)黑豆:活血利水,补肾滋阴。推荐黑豆猪骨汤,补肾健骨。

(3)桑葚:滋阴补血,生津润肠。干品泡水饮用即可。

(二)善用“养生果王”:

(1)枸杞子:既能滋补肝肾,又能明目。建议干嚼(每日10-15粒)或泡水后连果肉一起吃下,效果更佳。

(2)核桃:温补肺肾,纳气定喘。霜降吃核桃,能补肾健脑,抵御渐寒的天气。

(三)时令滋补佳肴:

(1)山药:健脾、补肺、固肾益精。可与大米一同煮粥,平和温润。

(2)板栗:养胃健脾,补肾强筋。“霜降吃栗子”是传统习俗,一碗热乎乎的板栗烧鸡或栗子粥,是此时节的绝佳补品。

2.起居有常:早卧晚起,避寒就温

(一)睡眠顺应“藏”道:

作息应逐步调整为“早卧晚起,必待日光”早卧以顺应阴精的收藏,晚起以避霜寒,待日出而作,护卫阳气。

(二)保暖尤为关键:

特别是足部、腰腹部的保暖。“寒从脚起”,肾经起于足底,睡前可用温水泡脚,并揉按脚心的涌泉穴(肾经的起点),引火归元,温暖肾脏。腰部可多加一件衣物,保护后腰的肾俞穴。

(三)情志安定,恐伤肾

中医认为“恐伤肾”,长期处于恐惧、焦虑的情绪中会损伤肾气。学会调节情绪,通过冥想、听音乐、与朋友交流等方式放松心情,也是在间接地保护肾脏和眼睛。

3.运动按摩:动静相宜,固肾健目

(一)运动虽好,但不宜大汗淋漓

剧烈运动导致大汗会耗伤阳气,违背封藏之道。因此冬季运动应选择温和舒缓的种类,如太极拳、八段锦、散步等。

(二)穴位按摩,疏通气血

以下穴位大家可在霜降时节时常按揉,顺时养生,疏通气血:

· 太溪穴(脚内踝与跟腱之间的凹陷处):这是肾经的原穴,按揉可以滋补肾阴。

· 睛明穴(内眼角稍上方凹陷处):明目疏风。

· 攒竹穴(眉头凹陷处):缓解眼疲劳和头痛。

· 太阳穴(眉梢与目外眦之间向后约一横指凹陷处):清肝明目。