健康科普

健康知识

【眼科医院健康科普】口腔疼痛之智齿冠周炎

“疼到不敢嚼东西,连张嘴说话都费劲”“智齿周围又肿又痛,还流脓了”……不少人都经历过智齿带来的剧烈疼痛,而这背后,大概率是“智齿冠周炎”在作祟。作为青壮年最常见的口腔问题之一,智齿冠周炎引发的疼痛不仅影响生活,处理不及时还可能诱发更严重的感染。今天就带大家全面了解它,教您如何科学应对。

一、智齿冠周炎的痛,有哪些典型表现

和普通牙痛不同,智齿冠周炎的疼痛往往带着“炎症信号”,特点十分明显:

1.疼痛从“轻微”到“剧烈”递进

刚开始可能只是智齿周围隐隐胀痛,没太在意;但随着炎症加重,会变成持续性钝痛,甚至发展成“跳着疼”,尤其在吃饭、吞咽、张嘴时,疼痛会突然加剧,严重时还会放射到耳朵、咽喉或半边脸。

2.牙龈红肿,还可能流脓

对着镜子看,能发现智齿周围的牙龈明显充血、肿胀,用手轻轻碰一下就疼;如果炎症没控制住,牙龈和牙齿之间的缝隙里可能会渗出脓液,甚至有异味。

3.常伴随“张口困难”和全身不适

炎症严重时,咀嚼肌会受影响,导致嘴巴张不大,连吃饭、刷牙都成问题;部分人还会出现发热、乏力等全身症状,尤其在熬夜、劳累后更容易发作。

二、为什么偏偏是智齿?这2个原因是关键

智齿冠周炎的核心问题,其实出在“智齿萌出”上,简单说就是“牙齿长不出来,细菌趁机捣乱”:

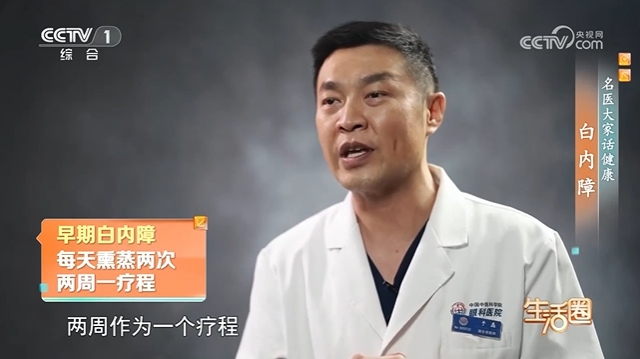

1.颌骨“变小”,智齿“没地方长”

人类进化过程中,颌骨逐渐缩小,但智齿(第三磨牙)作为最后萌出的牙齿,还是会按“老规矩”试图萌出。结果就是空间不足,导致智齿要么倾斜生长(比如往邻牙方向歪)、要么只露出一半牙冠(部分萌出),有的甚至完全埋在牙龈里(阻生智齿)。

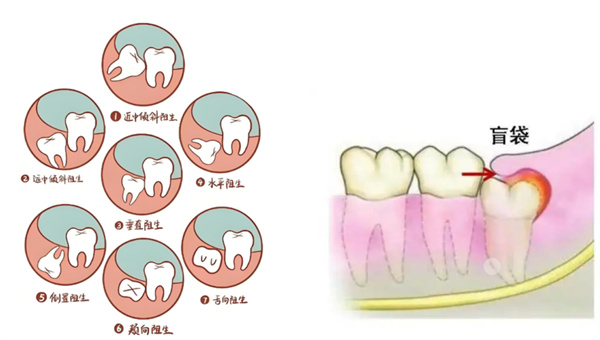

2.“盲袋”藏污纳垢,细菌引发炎症

部分萌出的智齿,牙冠会被牙龈瓣覆盖,形成一个深浅不一的“盲袋”(类似口袋)。吃饭时的食物残渣很容易掉进这个“口袋”里,刷牙、漱口都很难清理干净。时间一长,细菌大量繁殖,就会引发牙龈发炎,进而刺激神经,导致剧烈疼痛。

三、“急性期”和“慢性期”的科学处理

智齿冠周炎的治疗不能“一刀切”,要根据炎症轻重分阶段处理,核心是“先消炎止痛,再解决根本问题”:

1.急性期:先缓解疼痛和炎症

这一阶段的重点是“快速减轻痛苦”,通常需要医生干预与自我护理配合:

医生首先会做“局部冲洗”,用生理盐水、过氧化氢溶液交替冲洗智齿周围的“盲袋”,把里面的食物残渣、脓液彻底清理干净——这是缓解疼痛最关键的一步,能直接减少细菌刺激。

冲洗后,医生会在盲袋里涂碘甘油等消炎镇痛的药物;如果疼痛剧烈,可在医生指导下吃非甾体类抗炎药(如布洛芬);若出现发热、感染扩散,还需要加用抗生素(如甲硝唑、阿莫西林、头孢),但一定要遵医嘱服用,不可自行用药。

治疗期间千万别吃辛辣、坚硬的食物,避免刺激牙龈;饭后多漱口,帮助清洁口腔、减轻炎症;同时保证休息,别熬夜,让身体抵抗力能“全力对抗炎症”。

2.慢性期:考虑要不要拔智齿?

炎症消退后,就该考虑“如何避免复发”了,这一阶段的核心是判断智齿是否有保留的必要:

建议拔除的情况:如果智齿反复发炎(一年超过2次)、明显阻生(倾斜、埋在牙龈里),或者已经顶坏了邻牙(导致邻牙龋坏、牙根吸收),医生通常会建议拔除。别担心“拔牙会很痛”,现在的麻醉技术成熟,术后恢复也比较快,拔除后能从根本上解决问题。

可以保留的情况:极少数情况下,如果智齿位置很正、能正常萌出,而且能通过刷牙、牙线彻底清洁,没有引发过炎症,也没影响邻牙,医生评估后可能会建议保留,但需要定期复查,观察情况。

四、预防比治疗更重要,做好这3点少遭罪

其实,智齿冠周炎是可以预防的,关键在于“早发现、早干预”,减少细菌滋生的机会:

1.认真清洁,别忽视智齿区域

刷牙时一定要刷到智齿,哪怕位置靠后、不好刷,也可以用“小头牙刷”或“冲牙器”辅助;每天用牙线清洁牙齿邻面,避免食物残渣卡在智齿和邻牙之间。

2.青少年时期做“智齿检查”

建议16-18岁(智齿萌出初期)带孩子做一次口腔检查,通过X光片(口腔CT)看看智齿的萌出情况。如果发现智齿可能阻生或位置不好,提前和医生沟通,制定干预方案,能避免日后反复发炎。

3.增强抵抗力,减少“诱发因素”

智齿冠周炎很容易在“身体抵抗力下降”时发作,比如熬夜、劳累、感冒后。平时要保持规律作息,均衡饮食,少吃辛辣刺激食物,让身体状态更稳定,减少炎症发作的机会。

智齿冠周炎带来的疼痛虽然剧烈,但只要及时处理、科学应对,就能有效缓解;而提前做好预防、理性判断是否拔智齿,才能避免反复遭罪。如果正在被智齿痛困扰,别硬扛,及时去看口腔科医生,让专业人士帮你解决问题!

部分图片源自网络,如有侵权联系删除。